文章来源:《税务研究》2025年第9期

健全我国直接税体系的系统性对策研究

白彦锋1 袁贵博2

1.中央财经大学财政税务学院 2.中央财经大学中国财政发展协同创新中心

内容提要:“十四五”以来,健全直接税体系已成为完善现代税收制度体系的重要组成部分。尤其是现阶段我国正处于经济结构深度调整、收入分配格局变化、人口老龄化加速、新业态不断涌现的背景下,直接税体系面临税基狭窄、覆盖不足、制度缺位等多重困境。为破解直接税体系的结构性问题,我国需围绕制度设计、征管能力、信息共享等多维度系统推进健全直接税体系。具体而言:可优化结构性安排,提高直接税比重,增强直接税调节职能;完善新业态税制逻辑与征管机制,遏制直接税税基流失;完善财产性收入税收制度,实现代际公平与结构平衡。此外,还要注重直接税与间接税之间的协同配合,发挥好直接税与间接税之间的协同效应,推动二者在税基覆盖、税收调节和财政可持续性方面形成良性协同。

关键词:直接税;间接税;现代税收制度;税制改革;税制结构;

近年来,我国统筹谋划、系统推进现代税收制度建设。“十三五”到“十四五”期间,我国税制改革目标从“建立现代税收制度”演变为“完善现代税收制度”,标志着税收制度建设已进入新阶段。其中,健全直接税体系是完善我国现代税收制度的重要内容。建立综合和分类相结合的个人所得税制度是健全直接税体系的重中之重。2018年启动的新一轮个人所得税改革正式完成此重大任务,实现了个人所得税由分类征收向综合和分类征收相结合的重大转变,同时全面提高基本减除费用标准,设立养老、教育、住房、医疗等专项附加扣除。2024年度个人所得税享受专项附加扣除的人数达1.19亿人,与2020年初次汇算相比,增长55%。个人所得税改革显著提升了税收制度的公平性与针对性,减轻了中低收入群体负担。与此同时,我国企业所得税在维持总体税率水平相对稳定的基础上,逐步建立起覆盖普惠型小微企业的优惠政策体系,切实减轻经营主体税收负担。尤其是以专精特新企业为代表的新兴经营主体,在现阶段税制安排中获得了更清晰的政策支持,税收制度设计与不同类型企业发展需求的契合度更高。对于软件产业、集成电路产业等战略性新兴产业,国家亦相继出台多项企业所得税优惠政策,助力关键领域突破和技术链重构。可见,过去十余年,健全直接税体系工作成效显著。然而,基于当前及以后时期发展趋势考虑,直接税体系仍面临一系列亟待破解的深层次问题。一方面,直接税收入比重持续偏低,占税收总收入的比重长期位于三分之一左右,难以充分发挥其在调节收入分配、促进社会公平中的重要作用。另一方面,随着数字经济、平台经济和新型灵活就业形态的快速发展,大量非工资性收入和隐性收入尚未纳入有效征管,直接税税基的完整性受到制约。此外,当前财产性收入、资本利得、财富传承等领域尚未建立起成熟的税制安排,导致税收调节难以匹配社会结构变化。一系列问题表明,健全直接税体系不仅是税制结构优化的核心任务,更是完善现代税收制度、实现高质量发展与共同富裕目标的制度前提。对此,必须坚持系统观念,全面谋划新一轮财税体制改革,推进健全直接税体系,推动税收制度由“收入功能型”向“发展功能型”转变(李平,2024),由“交易环节征税”向“收入与财产调节并重”过渡,全面提升直接税体系的现代化水平和治理效能。唯有持续深化制度建设,方能使税收真正成为国家治理和社会稳定的“压舱石”,为实现中国式现代化目标提供坚实财力保障与制度支撑(马海涛,2025)。

一、直接税体系的基本内容

在现代税收制度中,直接税体系是公平高效税收制度的关键支柱,呈现税负可见、不易转嫁、与纳税人支付能力高度相关等特征(汪昊,2025)。相比于对商品和服务流转征收的间接税,直接税是直接向纳税人征收的税收。根据现行和未来改革方向,广义的直接税体系涵盖所得税、财产税、财富税等方面(吕炜 等,2022)。

所得税是直接税体系的核心组成部分,包括个人所得税和企业所得税(邓力平,2020)。个人所得税是以个人(自然人)取得的各项应税所得为对象征收的税收,是直接税中的重要税种(经庭如 等,2016)。企业所得税是以企业法人取得的生产经营所得和其他所得为对象而征收的税收。财产税在推动资源合理配置、扩大地方财源等方面具有独特作用,包括房产税、车船税等对不动产和动产课征的税种。财产税的制度优势在于税基稳定,有利于平滑财政收入波动等。财富税是调节高净值群体财富积累与代际传承差异的长效机制,有遗产税、赠与税等。当前,我国尚未全面开征此类税收,但随着收入和财富分配差距的扩大,社会对建立公平合理的财富税收调节制度的呼声日益高涨。

综上,构建完整、合理、可持续的直接税体系,既有助于优化我国税制结构,又能在宏观层面提升财政调控能力,在微观层面促进社会公平与治理效能的提升(黄凤羽 等,2021)。面对经济新常态和社会主要矛盾变化,应从顶层制度设计入手,统筹推进直接税各税种的立法、实施与改革,推动我国税收制度迈向更加公平、透明、高效的新阶段。

二、我国直接税体系存在的突出问题

(一)直接税收入比重较低,收入调节职能薄弱

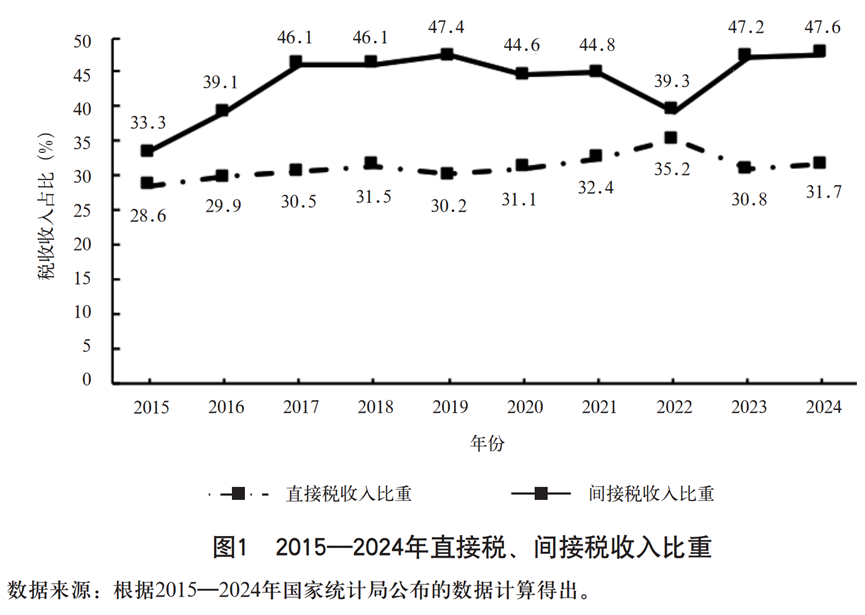

现阶段,我国直接税收入比重相对较低,结构性失衡问题突出。国家统计局数据显示,2024年全国税收总收入为174972亿元,其中:间接税方面,增值税收入占税收总收入的比重为38%,消费税收入占税收总收入的比重为9.4%;直接税方面,个人所得税收入占税收总收入的比重为8.3%,企业所得税收入占税收总收入的比重为23.4%。以增值税和消费税为代表的间接税占比达47.4%,以个人所得税、企业所得税为代表的直接税占比仅为31.7%左右。

如图1所示,2015—2024年,我国税制结构呈现出以间接税为主的“一枝独秀”特征。其间,间接税收入在税收总收入中的比重持续保持高位,增长幅度整体高于直接税收入,直接税结构性弱势问题长期未得到根本改善。值得注意的是,2022年我国税制结构出现显著变化,间接税收入比重快速下滑,直接税收入比重出现小幅上升。出现该趋势并非源于直接税制度本身的实质性扩张,而是受到阶段性政策因素的影响。2022年,为应对疫情冲击和复杂严峻的外部环境,助力稳住宏观经济大盘,国家出台了一系列税费支持政策,全年新增减税降费及退税缓税缓费合计达4.2万亿元,创历史新高。其中,增值税留抵退税政策是“重头戏”,全年退税规模高达2.46万亿元,超过2021年的3.8倍,超全部减负规模半数以上。由于增值税作为我国第一大税种,其退税政策直接导致当年增值税实际收入出现大幅回落,拉低了间接税收入在税收总收入中的比重。

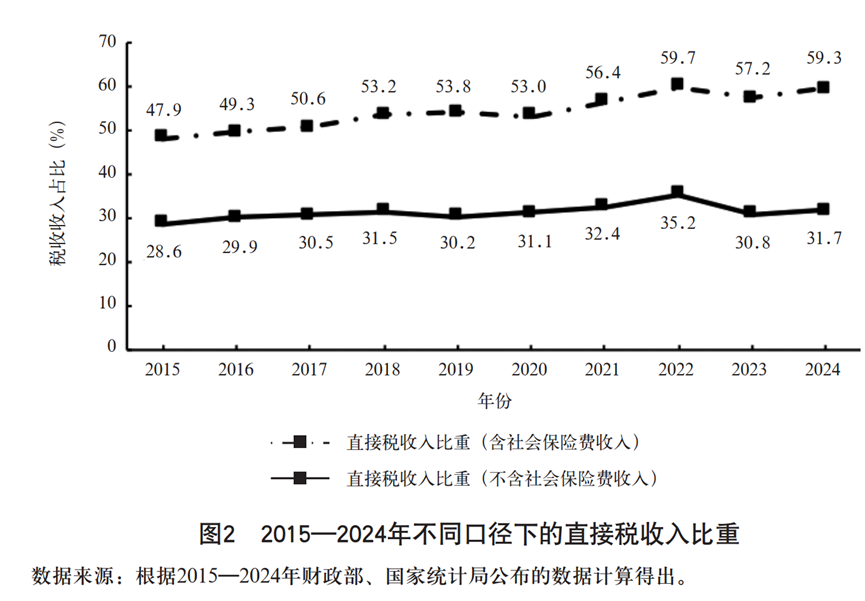

2024年,全国社会保险基金预算收入118945亿元,若将社会保险费收入等同于国外的“社会保障税”纳入直接税范畴,我国直接税收入可达到174353.91亿元,占更广泛的统计口径下税收总收入293917亿元的59.3%。在该统计口径下,我国直接税和间接税“双主体”的税制结构已具雏形。可见,我国直接税收入比重是高还是低,不同口径下存在一定差异(如图2所示)。

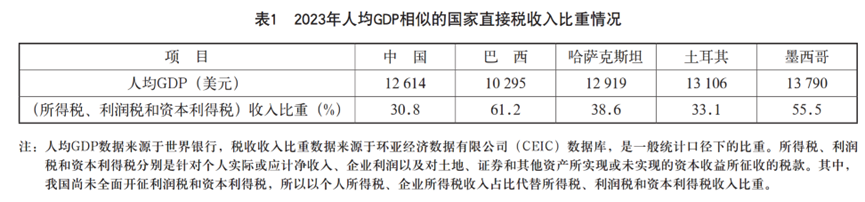

然而,相比于美国以及经济合作与发展组织(OECD)成员国平均水平,我国直接税收入比重(无论是否考虑纳入社会保险费收入)均处于较低水平。考虑到人均国内生产总值(GDP)水平的差异,进一步对比同我国人均GDP水平相似国家的情况(如表1所示),我国直接税收入比重水平也不高。

直接税和间接税收入比重的结构性偏差导致我国现行税收体系在促进收入再分配、推动共同富裕等方面效果不佳。以个人所得税为例,在当前综合和分类相结合征收模式下,仅工资薪金所得、劳务报酬所得、稿酬所得和特许权使用费所得被纳入综合所得,资本所得及经营所得项目仍采取分类征税。基于对劳动性和资本性二分视角分析,经营所得兼具劳动性与资本性双重属性,总体上其劳动性属性更为占优(刘剑文,2025)。然而当前,经营所得未被纳入综合所得征收范围。经营所得独立于综合所得的税制设计,导致同为劳动所得的经营所得和其他劳动所得的税负不平衡(林颖 等,2024),对高收入群体的收入调节能力不足。对于企业所得税,为扶持小微企业以及高新技术企业发展,国家出台一系列政策(如高新技术企业适用15%的低税率、研发费用加计扣除、亏损结转政策等),导致企业所得税税基被压缩,直接税收入增长受限。

(二)新业态征税能力不足,直接税税基流失严重

数字经济、平台经济、娱乐消费等新业态快速崛起,成为推动经济增长的重要动力。根据国家统计局公布的数据,2023年我国经济发展新动能指数为119.5,比2022年增长19.5%,创新驱动和网络经济对总指数增长的贡献较大,分别为34.4%和34.0%。2024年,我国数据生产总量同比增长25%,数字经济核心产业增加值占GDP的比重为10%左右。无论是传统产业,抑或是战略性新兴产业和未来产业,新业态正加速赋能千行百业,发挥乘数效应。新业态的发展正重塑传统经济形态,却对我国当前的税收制度和税收征管带来一定的影响和挑战。由于现行直接税制度对于适应新业态发展方面呈现一定短板,以及相应的税收征管手段滞后于业态创新(于海峰 等,2025),导致出现征收盲区与税基流失,税收公平性和调节能力受到冲击。

第一,新业态对现行个人所得税制度提出新挑战。以直播带货、短视频变现、网红经济等为代表的数字娱乐行业年交易规模巨大,其年交易规模可达千亿级别,成为新经济形态的重要组成部分。然而,此类平台型、虚拟化、去中介化的收入形式,一定程度上暴露出我国现行个人所得税制度在适应新业态方面的滞后性,导致部分人员利用税收征管对虚拟经济滞后性所产生的薄弱环节进行偷逃税(孙颖鹿,2024)。与此同时,电子商务与灵活就业对直接税制度的征收基础亦构成冲击。数据显示:2024年电子商务交易额达464091亿元,比2023年增长3.9%;网上零售额152287亿元,比2023年增长7.2%;全年新设经营主体2737万户,日均新设企业2.4万户。电子商务平台涉及大量个人零散经营的交易,传统税收征管体系难以真正达成有效追踪和准确评估,税务机关与平台之间形成“混沌”地带,直接影响税基的完整性与公平性(兰双萱 等,2025)。

第二,新业态对现行企业所得税制度亦提出新挑战。一方面,数据要素作为新业态下最核心的生产要素之一,正重塑企业价值创造模式与交易链条,冲击现行企业所得税制度的运行逻辑。不同于传统要素,数据要素的持有、加工、经营和交易过程,呈现出非排他性、可重复使用等特征,导致数据要素在企业经营活动中的价值难以统一衡量(张家楠 等,2025)。同时,新业态的发展衍生出大量核心价值为无法精准核算的无形资产的企业,这对基于有形资产的传统税基评估机制构成较大挑战。另一方面,现行国际税收规则大多依赖“常设机构”等来界定跨境经营的纳税义务,新业态下跨境经营的数字经济企业,却可以凭借其以数据、算法和知识产权为核心的无形资产模式,把核心知识产权与数据资产设立于低税区,实现利润的跨境转移,从而加剧税基侵蚀和利润转移。由此可见,现有税制难以完全适应新业态的发展,不仅冲击了企业所得税税基的完整性,也破坏了不同经营主体之间的税负公平,削弱了企业所得税制度的规范性和公信力。

新业态的发展正深刻重塑收入形成机制、企业组织边界及经营模式等,然而我国现行直接税制度尚未同步建立起覆盖新业态、新主体和新型经济行为的征税逻辑与技术体系。面对平台经济、数字劳动、跨境交易等多样化收入形态,税制响应滞后,征管规则缺失,部分经济活动游离于税收监管之外,导致直接税税基流失、制度公平性弱化、调节职能受限。

(三)财产性收入税制覆盖有限,财富传承税制尚未建立,直接税调节职能受限

随着我国经济飞速发展,国民财富加速扩张,我国个人财富已成为全球财富版图中不可忽视的重要力量。根据瑞士信贷发布的《2025年全球财富报告》,2024年我国新增百万美元资产净值人群达14.1万人,日均增加386人,百万美元资产净值人群总数已达632.7万人,稳居全球第二,仅次于美国。然而,相比于财富扩张的态势,我国直接税体系对于财产性收入、资本利得以及财富传承等领域的调节力度不足,制约直接税制度的再分配职能发挥。

一方面,我国劳动性收入税负偏重,财产性收入税负偏轻,个人所得税制度呈现出“重劳动所得、轻财产所得”的结构性失衡格局(冯明,2025)。我国约六成个人所得税收入来自居民工资薪金所得,股息红利、房屋租金、财产转让等财产性收入占个人所得税收入比重不高,且实际税负远低于劳动性收入。另一方面,资本利得等大额非劳动性收益处于“免税”状态。数据显示,2024年A股投资者已突破2.37亿,新增投资者1274.28万。其中,新增自然人投资者1272.24万,同比增加5.69%。同时,根据《2023胡润财富报告》,以千万资产“高净值家庭”为例,高净值家庭大多由企业主(52%)、大型企业集团以及跨国公司的高层人士(34%)、从事股票以及期货等金融投资的专业人士(8%)、投资房地产等不动产的投资者(6%)等构成。可见,大量财富集中于具有资本运作能力的人群。然而当前,我国对股票转让所得仍继续免征个人所得税。资本收益未纳入税收调节范畴,加剧了资本收益与劳动所得之间的税负失衡,成为当前直接税体系亟待补齐的重要短板。此外,随着我国进入老龄化社会,财富传承已成为公共政策与社会关注的核心议题。数据显示:未来十年内,我国预计大约21万亿元的个人财富进入代际传承周期;二十年内,财富规模将攀升至49万亿元;三十年内,将达到84万亿元。然而,当前我国尚未建立遗产税与赠与税制度,高净值家庭的财富得以在代际之间“零税负”转移,客观上会加剧财富集中和阶层固化(谷成 等,2023)。我国在此领域的制度空白,已成为推动共同富裕、健全直接税体系的关键短板,亟需加快顶层设计与政策落地。

三、健全我国直接税体系的系统性对策建议

建立结构合理、功能清晰、调节有效的直接税体系,是推动高质量发展、促进社会公平、增强财政可持续性的重要任务。现阶段,我国直接税体系面临税基狭窄、覆盖不足、制度缺位等多重困境。为破解直接税体系的结构性问题,需围绕制度设计、征管能力、信息共享等多维度系统推进健全直接税体系。

(一)优化结构性安排,提高直接税比重,增强直接税调节职能

第一,深化个人所得税制度改革,强化个人所得税制度的公平性。一方面,扩大综合所得征收范围。现阶段个人所得税法规定的综合所得征收范围由工资薪金所得、劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得构成。根据近年来税务机关查处的个人所得税逃税案件,部分高收入群体尤其是影视演员等人员把劳务报酬所得“包装”为经营所得来逃避纳税,故应逐步扩大综合所得的征收范围,将实际性质为个人劳动性收入的经营所得纳入综合所得范畴,建立统一、透明的综合计税机制。另一方面,优化个人所得税税前扣除制度,防止个人所得税职能被边缘化。2024年,我国个人所得税占税收总收入的比重只有8.3%、综合所得年收入10万元以下的纳税人基本无须缴纳个人所得税。虽说目前的个人所得税制度设计确实减轻了纳税人负担,但也在一定程度上限制了个人所得税规模扩大、制约了个人所得税调节收入差距的职能作用发挥。要改变这一现状,就要保持个人所得税综合所得基本减除费用标准和专项附加扣除标准相对稳定,或坚持“小步慢走”的原则进行微调。至于个人所得税专项附加扣除在民生保障方面的作用,则应该更多通过相关财政支出来实现。

第二,优化企业所得税制度,加强其组织收入与调节引导双重职能。企业所得税作为直接税体系中的主体税种,既承担筹集财政收入的重要任务,亦兼具引导产业发展的职能。企业所得税改革应在维持总体税率水平稳定的基础上,采取结构优化、差异化设计提升调节效能。一是持续强化对小微企业和专精特新企业发展的扶持力度。在延续现有普惠性减免政策的基础上,进一步提高研发费用加计扣除比例、延长亏损结转期限等,缓解其经营压力。二是对垄断性企业、超大平台企业等,应探索实行“超额利润附加税”或差异化税率制度,发挥企业所得税的调节职能。所谓“超额利润附加税”,是指对超过规定的“正常”利润之外的利润征收的税(刘奇超 等,2023)。该税制设计既不会对一般企业造成额外负担,又可针对性地调节垄断性企业和超大平台企业等的超额收益,防止资本过度集中。

(二)完善新业态税制逻辑与征管机制,遏制直接税税基流失

第一,重构新业态下个人所得税制度的逻辑体系,拓展税基边界。一方面,要完善个人所得税制度的构成要素,构建适应新业态的分类与归属体系。一是完善税务登记制度,明确纳税主体身份。新业态下大量从业人员由于收入不稳定、信息碎片化等问题,游离于税收征管之外。应推动建立统一的自然人电子税务登记系统,把登记环节前移至平台端口,实现由第三方平台注册个人账户即同步完成税务登记流程。二是明确收入性质与税目归属。应由国家税务总局牵头,制定覆盖重点新业态的标准化分类指南,根据工作性质、交易频率、收入规模等参数明确纳税归类。例如,对直播、电商、短视频等新业态行业形成统一收入性质认定标准,实现“收入属性—税目对应—征管标准”三位一体。另一方面,要完善个人所得税征管机制,构建平台化、数字化、穿透式的监管框架。一是依托《互联网平台企业涉税信息报送规定》(中华人民共和国国务院令第810号),把直播、电商、短视频平台及支付机构全面纳入涉税信息直报体系,并进一步明确相关交易数据的报送口径,真正实现对交易流水、结算记录、收益归属等核心信息的全量采集。二是建立税务部门、金融机构以及第三方支付平台等机构之间的自动化数据接口,运用区块链技术固化数据记录,确保涉税信息的真实性。三是建立“个体税务登记—平台定期报送—税务部门实时评估”的闭环机制,对大额转账、高频交易、异常收入波动等情况设置智能预警,对重点税源实行穿透式识别与动态监控。据此,税务部门可真正建立起个人所得税“可视化追踪链”,实现对新业态下个人所得税税源的识别与调节。

第二,优化企业所得税制度,完善适应新业态的税制规则。一方面,要健全数据资产相关税制安排,加强企业所得税制度与新业态的适配性。一是完善数据资产计税规则,应由计税基础确立入手,推动数据资产入账规范化。例如:考虑到数据资产难以像传统资产有明确的价格,需探索综合考虑历史成本、市场估值和未来预期收益等多维因素的估值机制,构建分类分级的定价与核算体系;考虑到作为无形资产的数据资产的摊销问题,可根据数据类型和使用场景设定差异化的摊销期限与比例。二是完善跨境转让定价规则。针对无形资产(尤其是数据资产、算法、品牌)的跨境转让,建立转让定价指引,由税务总局发布统一标准,参考成本法、市场法、收益法等方面进行综合评估,使无形资产跨境交易的价格更真实地反映市场公允价值。三是健全跨境利润分配规则。推动完善“市场国新征税权”规则,借鉴OECD提出的基于“价值创造”和“实际经济活动”原则重新分配征税权的方案,把市场消费地、数据采集地等与利润分配挂钩,防止价值创造与利润分配脱节。另一方面,要强化信用约束与国际协同,构建税收征管新格局。一是健全企业纳税信用约束机制。把税务合规纳入企业纳税信用评级体系,对跨境逃避税、拒不配合信息报送的企业进行联合惩戒,例如限制其享受财政补贴、参与政府采购、进行资本市场融资等。同时,应强化境外利润申报的真实性审计,将申报利润与实际利润差距较大的企业列入重点监管对象。二是加强国际税收征管协作。建立健全“全球一户式”跨境利润水平监控系统,动态掌握企业的全球利润、资金流向、财产结构与持股关系,全景式展示跨境税源监控外部数据,为跨境税收征管、风险预警及反避税执法提供精准、高效的数据支撑。三是主动参与全球税收治理体系建设,提升在国际税收规则制定与调整中的话语权,推动形成公平、透明、可持续的国际税收秩序。

第三,推进税收征管数字化转型,实现征管能力升级。一是依托大数据与人工智能技术,建立“税源感知+风险识别+动态响应”的一体化系统平台,自动识别涉税行为、感知纳税义务、精准锁定风险主体。二是推动“互联网+税务”系统深度融合,汇集来自支付平台、电商平台、金融机构、社保系统、工商注册等多领域的信息资源,形成全景式纳税人画像,提升收入核查与纳税评估的效率与准确性。三是建立税务大数据风控模型,针对高频交易账户、隐形资本流动、非实名账户等典型风险点,构建模型监测与智能抽查机制,真正实现“以数治税”“以算代管”的治理能力转型。

(三)完善财产性收入税收制度,实现代际公平与结构平衡

第一,适时调整资本所得税收。相比于劳动所得税负,现阶段我国的资本所得税负相对较低。对此,应当降低资本所得与劳动所得的税率差别,适时调整资本所得的税收优惠政策,以缩小劳动所得与资本所得的名义税负差距(白彦锋 等,2024)。

第二,研究引入财富税、弃籍税等制度安排。在推动共同富裕、优化收入和财富分配格局的大背景下,我国亟需补足当前税收制度在财产性收入、财富存量调节方面的制度空白。长期以来,我国税制对个人财产持有、代际传承等环节缺乏系统性制度安排,由此客观上导致“财富调节不足”的问题。为此,应研究适时引入财富税制度,并配套建立弃籍税制度,避免因“身份切换”逃避国家财富调节,维护税收正义。

第三,建立健全自然人直接税信息共享体系,加强征管可行性。当前,不动产登记、金融资产、股票账户等信息仍存在割裂,应尽快推动“自然人财产信息一体化平台”建设,实现财政、税务、金融、房产、公安等多部门数据横向贯通,支撑财产性收入的识别、核定与跟踪。

(四)坚持系统观念,注重直接税与间接税之间的协同配合

完善现代税收制度,不应孤立推进直接税制度建设,而应坚持系统观念,注重直接税与间接税之间的协同配合,发挥好直接税与间接税之间的协同效应,推动二者在税基覆盖、税收调节和财政可持续性方面形成良性协同。虽说直接税制度对于促进税负公平、收入分配等方面具备一定优势,然而面对部分难以准确识别收入来源的经济领域,其触达能力存在天然边界。此时,间接税可作为制度补充,针对特定消费行为或服务活动进行间接调节,实现对税基盲区的有效覆盖。尤其是在当前我国老龄化加速和新业态尚处成长期的背景下,适当运用间接税实现基础税收汲取尤为重要。2024年,我国居民人均服务性消费支出占人均消费支出的比重为46.1%,接近“半壁江山”。随着文娱消费、线上订阅、虚拟产品、直播打赏等领域快速兴起,以“情绪价值”和“沉浸体验”为核心的“情绪经济”已逐步成为服务消费的新增长点。对此,应适时研究设立娱乐消费税,推动间接税介入新型消费领域,以更好适应消费结构变化,引导服务型消费健康、可持续发展。此外,考虑到我国人口老龄化背景下人民对健康生活的日益关注,可适时研究开征糖饮料消费税,在寓禁于征、抑制消费者对含糖饮料过度消费的同时,为应对人口老龄化筹集资金。

(本文为节选,原文载《税务研究》2025年第9期。)